Über die Ausstattung der Universitäten wird oft gestritten. Wie setzt sich die Finanzierung zusammen und wo liegt das Konfliktpotential? Eine Übersicht

[dropcap]D[/dropcap]ie Finanzierung der Hochschulen wird in drei Bereiche aufgeteilt: Erst-, Zweit- und Drittmittel. Dabei umfassen Erstmittel den planmäßigen Etat der Universität, zugewiesen vom Staat, also hauptsächlich von den Bundesländern als Träger der Universitäten. Sie stellen die Grundfinanzierung sicher. Über diese Gelder kann die Universität frei verfügen und laufende Ausgaben, wie Instandhaltung, Energiekosten und einen Großteil der Personalkosten decken.

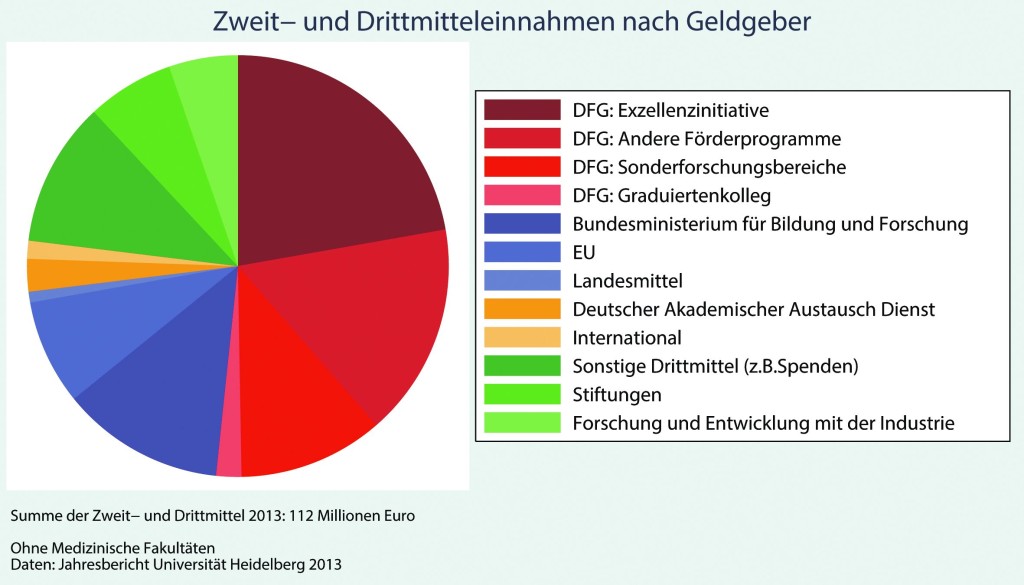

Die übrigen Gelder, die zur Verfügung stehen, fallen unter die Zweit- und Drittmittel. Als Zweitmittel werden Zuwendungen staatlicher oder staatsnaher Einrichtungen bezeichnet, die jedoch nicht regulär bereitgestellt und unter zweckgerichteten Auflagen vergeben werden.

Hier spielt besonders die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) eine wichtige Rolle. Der gemeinnützige Verein, der von Bund und Ländern 2013 mit 2,7 Milliarden Euro finanziert wurde, trägt unter anderem die Exzellenzinitiative und das Graduiertenkolleg.

Die Drittmittel schließlich beziehen sich auf jenen Teil, der von Industrie, Privatpersonen oder Stiftungen getragen wird. Die Idee: Ein Akadeiker, der die erforderlichen Mittel für ein Projekt nicht aufbringen kann, hat die Möglichkeit, sie selbst einzuwerben und somit das Budget der Universität zu schonen. Dadurch verpflichtet er sich Dritten gegenüber, ein bestimmtes Lehr- oder Forschungsprojekt durchzuführen. Genau wie bei den Zweitmitteln erfolgt die Einwerbung in kompetitiven Verfahren.

Während die Grundausstattung der Hochschulen in den letzten Jahren stagniert ist, haben Drittmittel weiter an Bedeutung gewonnen. Da im Etat immer weniger Spielraum für aufwendige Forschung und Investitionen besteht, werden sie als zusätzliche Geldquelle notwendig. Im Jahr 2013 warb laut Statistischem Bundesamt ein Universitätsprofessor durchschnittlich einen Betrag von 243 000 Euro ein – eine Steigerung von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Eine beträchtliche Summe, die mittlerweile rund ein Viertel der finanziellen Mittel an Universitäten ausmacht.

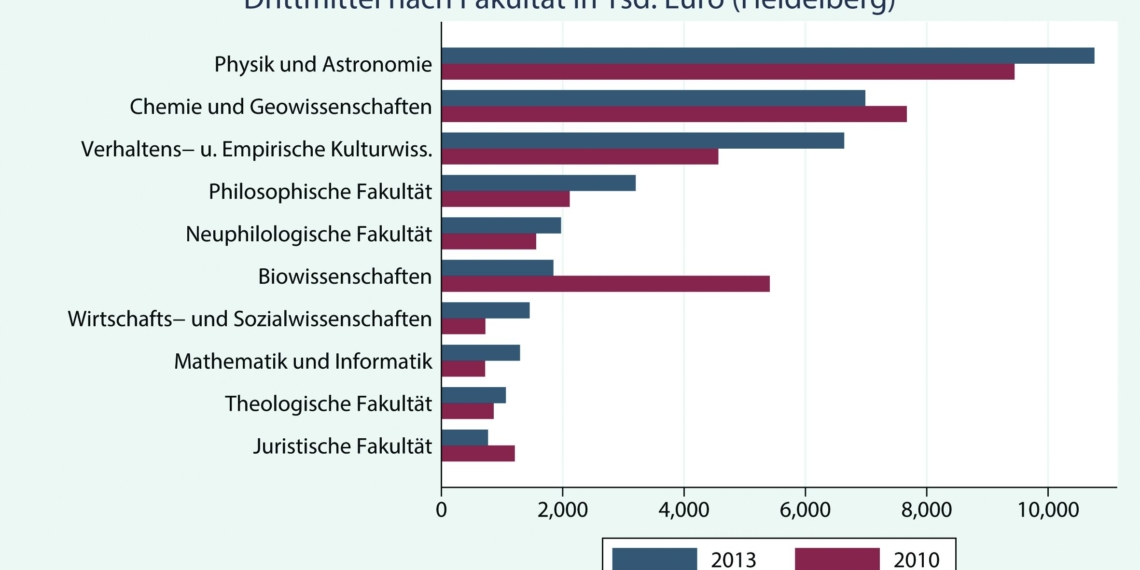

Die Drittmittel sind dabei ungleich verteilt. Der überwiegende Teil der Einnahmen wird im Bereich der Naturwissenschaften generiert. Das liegt an technisch aufwändigen Versuchsanordnungen moderner Experimente; insbesondere in der Physik und Chemie kommen teure Apparaturen zum Einsatz. Geistes- und Gesellschaftswissenschaften sind vergleichsweise schwächer bezuschusst, da die herausragenden Leistungen hier meist von einzelnen Wissenschaftlern erbracht werden.

Mit dem steigenden Anteil der Drittmittel lassen sich langfristige Projekte nur schwer planen. In den Ausschreibungen ist ein kurzer Zeitraum mit absehbarem, messbarem „Erfolg“ ein entscheidendes Auswahlkriterium. Auftragsforschung stellt zudem die Wissenschaftsfreiheit prinzipiell in Frage. Verpflichtungen Dritten gegenüber einzugehen, führt zwangsläufig zu Abhängigkeit und dem Potential, Einfluss auf die Ergebnisse zulassen zu müssen.

Je höher der Anteil der Drittmittel ist, desto vehementer drängt sich die Frage auf, ob das Geld ein Mittel zum Zweck darstellt oder ob die Forschung durch das bloße Vorhandensein von Geld bedingt ist. Die Ministerien sehen die Summe der Drittmittel als quantifizierbares Zeichen von Qualität, der eigentliche Erkenntnisgewinn droht dabei in den Hintergrund zu rücken. Diese Verdrehung von Zweck und Mittel suggeriert, dass nur derjenige, der viele Mittel eingeworben hat, auch gute Forschung betreibt.

Bildung ist Ländersache. Gestärkt wurde diese Position durch die Föderalismusreform von 2006, die der wachsenden Zentralisierung von Kompetenzen entgegenwirken sollte. Nur ausnahmsweise, im Fall von Maßnahmen „überregionaler Bedeutung“, ist eine direkte Mitfinanzierung durch den Bund vorgesehen. So zum Beispiel beim Hochschulpakt, der beschlossen wurde, um die Belastung durch die Doppeljahrgänge abzufedern. Schon damals wurde allerdings Kritik laut, denn die Gesetzgebungshoheit der Länder schließt die Finanzierungspflicht ein. Diese ist von den oft schwach ausgestatteten Ländern schwerlich zu bewältigen.

Eine stärkere Finanzierung durch den Bund würde den Wissenschaftsbetrieb erleichtern. Das Problem: Einer dauerhaften Finanzierung von Bildung durch den Bund steht das Grundgesetz entgegen. Dieses Kooperationsverbot ließe sich nur durch eine Verfassungsänderung aufheben. Ein entsprechender Vorschlag scheiterte 2012 mangels Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und -rat.

Bei den Verhandlungen zum Finanzierungsvertrag „Perspektive 2020“ zwischen Hochschulen und Landesregierung wurde eine Anhebung der Grundfinanzierung vereinbart. Das bedeutet für die Universitäten, dass ihre Finanzierung weiterhin auf den Schultern der chronisch klammen Länder lastet, sodass sie

nach wie vor auf Drittmittel angewiesen sein werden.

von Christina Deinsberger und Jonas Peisker

Hier der weiterführende Artikel: