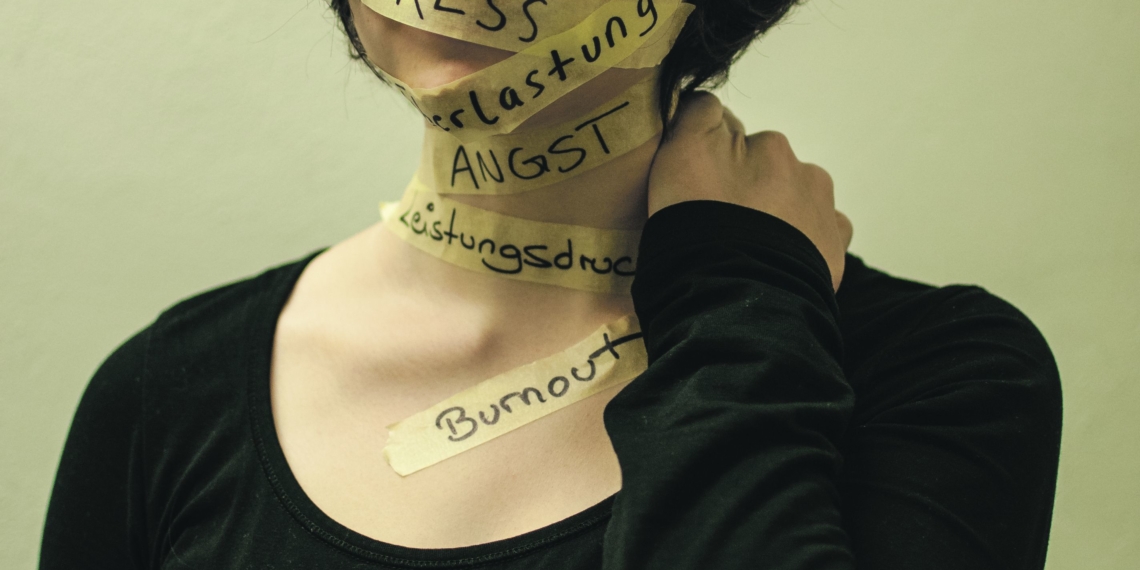

Der Bedarf an psychologischer Beratung ist in den letzten Jahren an deutschen Hochschulen drastisch gestiegen. Werden Deutschlands Studierende immer kränker?

Von Dorina Marlen Heller

Plötzlich kommt alles zusammen: die Klausur nächste Woche, Hausarbeiten, die zu schreiben sind, die gefühlten 300 Seiten ungelesene Pflichtlektüre, Stress in der WG, Beziehungsprobleme – und die Luft bleibt weg. Diese Situation kennen wir alle. Laut einer Studie des Deutschen Studierendenwerks von 2012 verbinden StudentInnen Stress in erster Linie mit Zeitnot (75 Prozent) und Leistungsdruck (64 Prozent). Akuter Handlungsbedarf besteht, wenn „Atemnot“ nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel ist. Aber woher sollen Studierende die Weitsicht zur Handlung und Prävention nehmen, wenn das Problem auch ein tiefgreifend gesellschaftliches ist?

2011 wurden, laut des TK Gesundheitsreport & KKH-Allianz & WHO & Stressreport Deutschland von 2012, bundesweit 59,2 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer Erkrankungen registriert. Das ist ein Anstieg um mehr als 80 Prozent in den letzten 15 Jahren. Laut der Stiftung Deutsche Depressionshilfe ist Depression inzwischen eine Volkskrankheit. „Depressive Störungen gehören zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen“, kann man auf ihrer Website nachlesen. Ähnliches gilt für Burnout: Bis zu 13 Millionen aller ArbeitnehmerInnen in Deutschland sind nach Schätzungen von Gesundheitsexperten und Krankenkassen betroffen. Jede/r fünfte Erwerbstätige erlebt Burnout-ähnliche Phasen. Eine Modekrankheit unserer Zeit oder ein neuer Name für ein altbekanntes Phänomen? Hier scheiden sich die Geister. Oft werden psychische Krankheiten auch nicht diagnostiziert, sondern erst die körperlichen Spätfolgen wie Herzerkrankungen, Schlafstörungen, Migräne oder Magengeschwüre. Laut des TK-Gesundheitsreports sind hiervon ebenfalls 20 Prozent aller Erwerbstätigen betroffen. Es zeigt sich: Psychische Erkrankungen bzw. ihre Diagnosen, nehmen verhältnismäßig stark zu. Aber wie ist die Lage an den Hochschulen?

„Das erste Mal überfordert zu sein begann relativ früh, gleich zu Beginn der ersten großen Klausuren“, erzählt mir Sophie Heiden*, Lehramtsstudentin im 9. Semester. „Als junger und unerfahrener Ersti steht man vor einem riesigen Haufen an Lernmaterial, den man dann in einer Klausur abliefern muss.“ Dem fühlte Sophie sich nicht gewachsen. Und fiel prompt bei den ersten beiden Antrittsversuchen durch: „Nach zwei Semestern des Versagens und der ersten Selbstzweifel, durfte ich beobachten, wie alle an mir vorbeizogen.“

Der Bedarf an psychologischer Beratung hat sich mehr als verdoppelt.

Das Klischee der faulen und untätigen Studierenden stimmt en gros nun schon seit einiger Zeit nicht mehr. Mit der Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge haben sich insbesondere die Inhalte der Bachelorstudiengänge signifikant erhöht, das Studienkorsett wird immer enger. Regelstudienzeit, ECTS-Punkte und Leistungsdruck sind die neuen Studierenden-Unwörter. Für Flexibilität und individuelle Freiräume ist im System nicht viel Platz. Wenn dann mal etwas schief geht, haben viele das Gefühl alleine dazustehen. Auch Sophie hat die Erfahrung gemacht, dass DozentInnen gerade bei weniger leistungsstarken Studierenden oft nicht an den Gründen für ihren Leistungsabfall interessiert sind. „Wenn wir ehrlich sind, ist man als Student eben eine ‚Matrikelnummer‘, die auf der ‚Bestanden‘ oder ‚Nicht bestanden‘- Liste landet“, findet sie. Aber überhöhte Selbstansprüche und krankhafter Perfektionismus können uns genauso ans Ende unserer Kräfte bringen. Zum Beispiel Judith Mertens*, Doppelmaster – Studentin, musste im Laufe ihres Studiums miterleben, wie sich vier ihrer Kommilitoninnen das Leben nahmen. Natürlich ist es falsch, die Universität als Institution dafür verantwortlich zu machen. Aber jeglichen Zusammenhang mit studienbedingten Schwierigkeiten auszuschließen, ebenfalls. In Judiths Fall kamen zwei ihrer Kommilitoninnen, allesamt gute Studentinnen, unmittelbar vor ihrem Selbstmord zu ihr, um über ihre Probleme zu sprechen. Sie hatten unter anderem das Gefühl, den eigenen Ansprüchen nicht mehr zu genügen. Rechtzeitig Hilfe in der „großen, anonymen Institution Uni, die sich nur um ihre eigenen Ziele kümmert“ zu finden, war Judith nicht möglich. „Schließlich fühlte ich mich verantwortlich für deren Tod, da ich vielleicht hätte Bescheid geben sollen. Aber wo? Es gab Psychologen, dieses Angebot ist von unschätzbarem Wert! Aber eine Psychotherapie kann lange dauern. Diese Zeit haben die Perfektionisten meist nicht, weil sie sie sich nicht geben.“ Als Judith einmal das Gespräch mit einem gemeinsamen Dozenten sucht, wird sie enttäuscht. Er kann oder will das Problem nicht verstehen. Für ihre Mitstudentinnen kommt jede Hilfe zu spät. Dieses Beispiel zeigt, dass uniinterne Unterstützungssysteme in Notfallsituationen oft nicht greifen. Denn die beruhen meist völlig auf Eigeninitiative.

Isabella Albert, Vorstandsmitglied des fzs (freier zusammenschluss von studentInnenschaften e.V.), erklärt anlässlich der kürzlich publizierten Studierenden-Survey der Universität Konstanz: „Nach Zahlen des Deutschen Studentenwerkes hat sich der Bedarf an psychologischer Beratung bei Studierenden von 2003 bis 2012 mehr als verdoppelt. Die psychosozialen Beratungsstellen an den Hochschulen und Studierendenwerken sind überlaufen.“ Albert führt diesen starken Anstieg an Beratungsbedarf unter anderem auf das angespannte Konkurrenzverhältnis an den Hochschulen zurück. Der politisch herbeigeführte Mangel an Masterplätzen gebe Studierenden, die keinen Platz ergattern konnten, das Gefühl, versagt zu haben. Andere Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Beispielsweise gaben bei einer Umfrage unter psychologischen Beratern von Studierendenwerken (aus 14 Bundesländern) 83 Prozent der Befragten an, eine Tendenz zu einer allgemeinen psychischen Erschöpfung und Überlastung bei Studierenden festzustellen. Viele davon suchen früher oder später Hilfe bei den psychologischen Beratungsstellen ihrer Hochschulen. Aber was kann man sich von einer solchen Beratung zum Beispiel bei der Heidelberger PBS (Psychosoziale Beratung) konkret erwarten?

„Ich war an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass es so nicht weitergehen kann. Meine Probleme waren eher privater Natur, haben sich dann aber negativ auf mein Studium ausgewirkt. Alles kam mir sinnlos vor“, beschreibt mir Larissa Feldner*, BA-Studentin im 8. Semester, ihre damalige Situation. Sie hat sich schließlich dazu entschieden, das Angebot der PBS zu nutzen. „Ich musste mich erst überwinden und mir eingestehen, dass ich Hilfe brauche. Aber dann war es total unkompliziert und unterstützend.“ Nach der Terminvergabe (die Wartezeit beträgt in der Regel zwei Wochen, als Alternative gibt es die offene Sprechstunde) folgt eine erste Evaluation. „Im Durchschnitt werden pro Student/in fünf Gesprächstermine vergeben, abhängig vom individuellen Anliegen“, erklärt mir Dr. phil. Frank-Hagen Hofmann, Psychologischer Psychotherapeut der PBS Heidelberg. „Zeitlich umfangreichere Sachen können wir hier nicht leisten, wir begleiten über psychisch schwierige Situationen – bei schweren Erkrankungen können wir nur weitervermitteln. Circa 850 Studierende nehmen unseren Service pro Jahr in Anspruch, die Konsultationszahlen steigen kontinuierlich.“ Das Angebot der PBS ist kostenfrei, es wird nach dem Solidaritätsprinzip durch den Studierendenbeitrag aller gedeckt. „Ich hatte mir anfangs erwartet, dass mehr Handlungsmuster vorgegeben werden“, erinnert sich Larissa, „aber im Rückblick war es besser so, dass mir einfach mal jemand nur zugehört hat. Mentale Probleme sind schließlich kein Beinbruch, sondern müssen aus eigener Kraft gelöst werden.“

„Im Wesentlichen sind Ängste die Hauptgründe, wegen derer Studierende zu uns kommen. Nervosität, Prüfungsangst, depressive Verstimmungen oder Arbeits- und Konzentrationsstörungen. Auch wenn sich das für viele im Studium zeigt, heißt es noch nicht, dass die Ursachen auch im Studium liegen müssen.“ Hofmann ist überzeugt, dass mehr Hilfestellungen seitens der Uni – zum Beispiel in Form von Kursen oder Coachings – zum Aneignen von Lernstrategien und selbstständigem Arbeiten vielen Studierenden helfen könnten. Er ist auch der Meinung, dass die steigenden Zahlen Studierender, die psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, positiv zu werten sind. Sie zeugen davon, dass sich ein besserer gesellschaftlicher Umgang mit psychischen Belastungen herausbildet. Allerdings dürfen wir hier nicht vergessen, dass Studierende, die sich an Beratungsstellen wenden, das Gefühl haben, die eigenen Probleme nicht mehr selbst bewältigen zu können. 85 Prozent aller BA-Studierenden haben in mindestens einem sozialen oder psychosozialen Thema – wie etwa Überforderungsgefühle, psychosomatische Beschwerden oder Ängste – (sehr) hohen Problemdruck. Etwa 40 Prozent kommen nach eigenen Angaben kaum zur Ruhe, weil sie das Studium eigentlich immer fordert.

Es steht außer Frage, dass Supportsysteme wie psychologische Beratungsstellen eine wichtige und unbedingt notwendige Anlaufstelle für betroffene Studierende darstellen. Und doch sollten wir darüber nicht vergessen, dass Prävention mindestens genauso wichtig ist. „Es hat mich überrascht, wie viele Leute in meinem Umfeld eigentlich dieselben Probleme haben“, meint Larissa. „Natürlich muss man keinen Seelenstriptease hinlegen, wenn mal was nicht stimmt, aber Kleinigkeiten sollte man genauso wenig runterschlucken.“

Ich war an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass es so nicht weitergehen kann.

Auch Sophie hat schließlich eine Coping-Strategie für sich entwickelt: „Ich habe das Gefühl, viele meiner Kommilitonen sind nahe am Burnout. Was mich von den anderen unterscheidet ist, dass ich mir keinen Druck mehr machen will. Wenn ich es nicht schaffe, dann soll es so sein. Meine Gesundheit ist mir alles.“ Sich Zeit für sich selbst zu nehmen und mal langsam zu machen kann uns vor Burnout und Erschöpfung schützen. Genauso wichtig ist es „rauszugehen und Menschen zu treffen“, findet Judith. „Und hinsehen, wenn es anderen schlecht geht.“ Auch, wenn die Angst vor dem Stigma „schwach“ zu sein, uns davor abhalten kann, Hilfe in Anspruch zu nehmen, meint auch Hofmann: „Trauen Sie sich, es hilft!“

Darüber hinaus braucht es soziale Aufmerksamkeit füreinander in der Uni-Gemeinschaft. Eine „Entstigmatisierung“ von psychischen Problemen und Krankheiten. Und einen offenen Umgang mit dem gesellschaftlichen Thema des „Leistungsterrors“ und der Selbstausbeutung im Namen von „employability“ und „gesundem Ehrgeiz“. Denn die Gründe für psychische Belastungen und Krankheiten müssen wir nicht nur bei uns selbst, sondern auch in unserem Umfeld suchen.

*Namen von der Redaktion geändert

Wenn Du das Gefühl hast mit deinem Studium überfordert zu sein, private Probleme hast, oder Du einfach mal jemanden zum Reden brauchst, kann dir hier weitergeholfen werden:

- Psychosoziale Beratungsstelle Heidelberg (PBS): Offene Sprechstunden (ohne Voranmeldung): Mo-Do 11.00-12.00 Uhr/Emailadresse: pbs@stw.uni-heidelberg.de

- Nightline: Übers Telefon: 06221 / 18 47 08 oder via Skype unter nightline.heidelberg, täglich von 21 bis 2 Uhr

- Psychosoziale Erst(mal)-Beratung; Psychosoziale Hilfe e.V. (PSH) – Psychologische Beratungsstelle Heidelberg: beratung@psh-heidelberg.de/Telefon +49 6221 412481

- Ehe-Familien- und Lebensberatungsstelle, Katholische Gesamtkirchengemeinde Heidelberg: dw-spdi@dwhd.de/Telefon +49 6221 5375-50

- Frauen Gesundheits Zentrum (FGZ), Information für Frauen: info@fgz-heidelberg.de/Telefon +49 6221 21317