Befristung, lange Arbeitszeiten und fehlende Planungssicherheit: normale Arbeitsbedingungen für junge

Wissenschaftler.

Bildung ist eine der wichtigsten Ressourcen dieses Landes – darauf beruht ein breiter Konsens in der deutschen Politik und Gesellschaft. Zwischen diesem Anspruch und der Realität an Hochschulen liegen jedoch Welten. Statt der ersehnten Professur Hartz IV beziehen müssen? Hoch qualifiziert und doch arbeitslos? Scheinbar unvereinbare Gegensätze, die längst keine Ausnahme mehr darstellen.

Der Kern des Problems liegt in der Befristung vieler Stellen. Laut aktuellem Bildungsbericht des Wissenschaftsrats haben rund 84 Prozent der 160 000 deutschen Nachwuchswissenschaftler an Universitäten Zeitverträge, sowie ein Großteil der 30 000 Angestellten anderer Forschungseinrichtungen. Nicht selten beträgt der Zeitraum für einen Vertrag als Doktorand an Hochschulen nur ein halbes Jahr mit Option auf eine Verlängerung. Somit muss alle sechs Monate um den Arbeitsplatz gebangt werden. Nach der Promotion sieht es nicht viel besser aus, da Postdocstellen ebenfalls befristet sind, sodass es nur zwei Möglichkeiten gibt, dem Damoklesschwert der Arbeitslosigkeit zu entrinnen.

Eine Option ist es, einen Job jenseits der Wissenschaft und Universität ins Auge zu fassen, beispielsweise in der Unternehmensberatung oder in wissenschaftlichen Abteilungen von Unternehmen. Die andere Möglichkeit, die Habilitation mit anschließender Berufung auf eine Professur, steht nur wenigen offen. Professuren sind rar gesät und einen unbefristeten wissenschaftlichen Mittelbau, einen „tenure track“, wie er in den USA üblich ist, gibt es in Deutschland nicht.

In der Online-Petition „Perspektive statt Befristung: Für mehr feste Arbeitsplätze im Wissenschaftsbereich“ wird die Notlage in einem offenen Brief an Bundesbildungsministerin Johanna Wanka und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel umrissen und klare Forderungen gestellt: Höchstens 30 Prozent der Stellen in Forschungseinrichtungen sollen befristet vergeben werden, höchstens 15 Prozent jener für technische Mitarbeiter. So sollen ausreichend unbefristete Stellen zur Bearbeitung der dauerhaften Aufgaben geschaffen werden.

Zudem schlägt die Initiative vor, projektbezogene Fördermittel seitens des Bundes auf Sach- statt Personalmittel zu konzentrieren, da zuletzt immer mehr Stellen aus nur vorübergehend zur Verfügung stehenden Quellen finanziert wurden. Als Anreiz, den Anteil der Zeitverträge zu verringern, könnte eine transparente Veröffentlichung der Anzahl von befristeten Stellen pro Forschungsbereich und Einrichtung dienen. Bis September letzen Jahres unterzeichneten über 25 000 Unterstützer die Petition, 376 davon kommen aus Heidelberg.

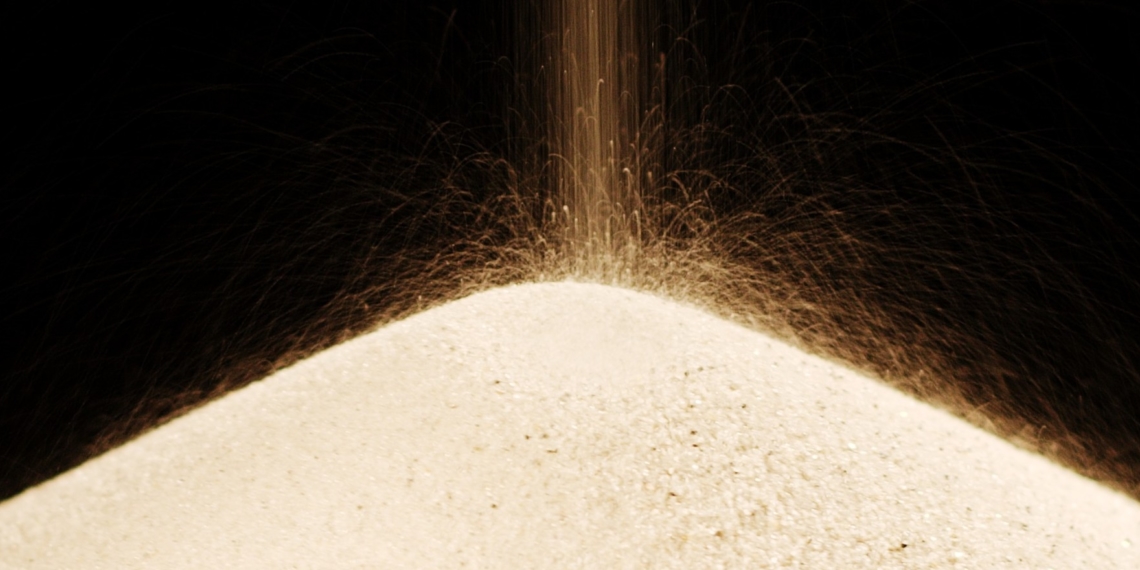

Das ebenfalls kritisierte Wissenschaftszeitvertragsgesetz besagt, dass nach 12 Jahren an der Universität die Arbeitsstelle entfristet werden muss. Die gute Absicht hinter dieser Regelung ist, die Befristung zu begrenzen und den Übergang auf eine dauerhafte Stelle zu garantieren. Gleichzeitig wurde jedoch versäumt, diese Plätze auch zu schaffen und dauerhaft zu finanzieren, sodass die 12-Jahres-Regel nun bloß die Galgenfrist ist, bis zu der eine Professur in Aussicht stehen muss. Bei Antritt des ersten Jobs als Hilfswissenschaftler an der Universität beginnt die Sanduhr zu laufen. Folgen auf fünf Jahre Doktorat fünf Jahre als Postdoc, rücken die 12 Jahre bereits bedrohlich nahe. Viele hoch qualifizierte Postdocs, mit Veröffentlichungen in namhaften Journalen werden oftmals nicht eingestellt – die 12-Jahres-Grenze ist zu nah.

Besonders belastet sind Doktoranden, die ihre Promotion durch ein Stipendium finanzieren. Diese Stipendien decken keine Sozialversicherungsbeiträge ab, sodass währenddessen nicht in die Rentenkasse eingezahlt wird. Wer im Anschluss keine gut bezahlte Anstellung findet, hat schlechte Chancen sich eine Altersversorgung aufzubauen. Befristete Stellen zwingen Nachwuchswissenschaftler zudem immer wieder dazu umzuziehen – auch das ist kostspielig. Die Einkünfte der nachfolgenden 30 Jahre reichen meist nicht aus, um für den Ruhestand vorzusorgen. Die Konsequenz: Ein Abrutschen in die Altersarmut droht.

Neben der mangelnden finanziellen Absicherung hat das ständige Bangen um die Existenz auch psychische Auswirkungen. Die zur Verfügung stehenden Jahre wollen „effektiv“ genutzt werden. Das heißt: So viel wie irgend möglich publizieren und Lehrveranstaltungen mit guter Evaluation durchführen, obwohl mehrere Jahre eigentlich genug Zeit sein sollte, sich ein Bild von der Kompetenz der Bewerber zu machen. Bis spät in die Nacht und an Wochenenden zu arbeiten, ist Voraussetzung, um das Arbeitspensum zu bewältigen.

Die ständige Existenzangst und die mit wechselnden Stellen verbundenen Umzüge führen dazu, dass es schwieriger wird, längerfristige Beziehungen zu führen, von Familienplanung ganz zu schweigen. „Fortwährende existentielle Unsicherheit ist die Folge, eine selbstbestimmte Lebensplanung kaum möglich“, schreibt der Initiator der Petition „Perspektive statt Befristung“, Sebastian Raupach. In dieser Hinsicht sind Frauen noch stärker benachteiligt als Männer, da sie sich letztendlich häufig zwischen Kinderwunsch und ihrer beruflichen Zukunft entscheiden müssen.

Ein Grund für die heutige Situation ist die starke Zunahme der Finanzierung durch Drittmittel. Das sind Gelder, die nicht von Bund oder Ländern kommen und nur in einem begrenzten Zeitraum fließen. Die fehlende Planungssicherheit seitens der Universität hat die Ausschreibung unbefristeter Stellen drastisch zurückgehen lassen. Zudem hat die Finanznot dazu geführt, dass zunehmend die Möglichkeit Personalmittel in Sachmittel umzuwandeln, in Anspruch genommen wird. Dies hat die Arbeitsbelastung der verbleibenden Angestellten bei stetig steigender Studentenanzahl noch weiter erhöht.

Den wachsenden Unmut unter den Wissenschaftlern hat mittlerweile auch Wissenschaftsministerin Johanna Wanka zur Kenntnis genommen und will mit Verbesserungen der Arbeitsbedingungen reagieren, lehnt aber eine Mindestdauer für Arbeitsverträge ab. Deutschland als Forschungsstandort wird dadurch zunehmend unattraktiver, viele vielversprechende Nachwuchswissenschaftler wandern aus oder müssen der Wissenschaft den Rücken zuwenden. Die Realität im Land der Dichter und Denker: Die besten Köpfe Deutschlands sehen für sich keine Zukunft mehr an den

Universitäten.

Von Jonas Peisker und Monika Witzenberger