Contra: Wie lebenstauglich sind Tiny Houses?

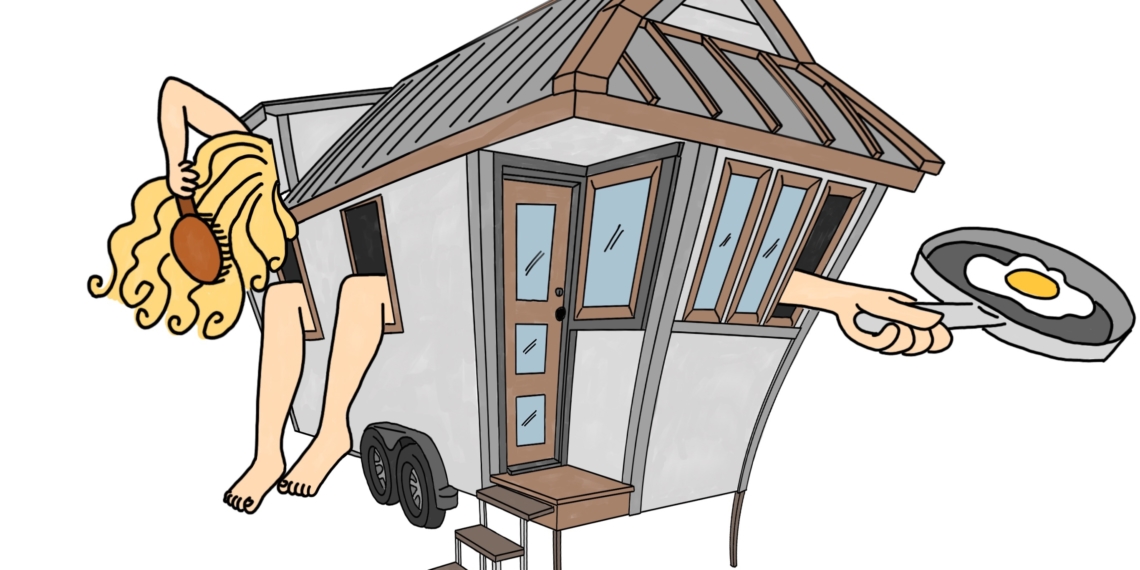

Wenn gut situierten Kosmopoliten-Pärchen Mitte 20 langweilig wird und sie noch keine Kindermäuler zu stopfen haben, dann eröffnen sich ihnen verschiedene Optionen: ein Chihuahua-Kauf, der gemeinsame YouTube-Kanal oder aber – die langfristig tauglichste Variante für Instagram – der Bau eines Tiny Houses. Die wohnlich gemachten 15 qm auf Rädern wirken wie ein überfüllter Koffer, auf den man sich energisch setzen muss, um den Reißverschluss zu schließen. Wäre das Tiny House ein Kleidungsstück, so wäre es eine Zwangsjacke. Für Minimalisten kommt dies einem feuchten Traum gleich. Die „winzigen Häuser“ reihen sich in ihrem Universum in vermeintlich erfüllende Dinge wie Mandalas für Erwachsene, Yoga und Superfood ein. Einmal #ontheroad werden die sinnkrisengeplagten, überpriviligierten Stadtkinder nun also eins mit der Natur und rollen als moderne Nomaden umher. Aber bitte mit TÜV und Wasseranschluss.

Die Multifunktionsbox ist symptomatisch für unsere Zeit. Wir wollen uns nicht festlegen: in der Wildnis nächtigen, aber ohne harte Isomatte im Rücken; Backpacker Spirit, aber ohne lästige Hostel-Bekanntschaften. Die Ungebundenheit bringt aber auch ihre Tücken mit sich. Die ungeklärte Rechtslage schwebt als Damoklesschwert über allem und wird in Tiny-House-Foren emsig diskutiert. Am besten sei es, das Haus als Ladung zu deklarieren und so die offensichtlich von dem Trend verwirrte StVO zu umgehen. Doch auch Campingplätze wollen das meist zweisam reisende Innenleben des Schuhkartons nicht ganzjährig beherbergen. Kommen wir zum Punkt: Tiny Houses sind eng, bieten keine Rückzugsmöglichkeit und man kann in ihnen nicht ausgelassen tanzen. Sie sind nichts weiter der offensichtlich kläglich-spießige Versuch einer Ausflucht aus gesellschaftlichen Normen, die sich in all der Effizienz der Konstruktion sogar noch reproduzieren.

Von Alexandra Koball