Neunzehn Jahre, Abi in der Tasche, neue Stadt, Erstsemester Politikwissenschaft, allein zu Hause, Corona. Ich befinde mich in einer Phase ultimativer Dazwischenhaftigkeit. Zwischen zwei Lebensabschnitten, zwischen zwei Städten. Zwischen alten Leuten und neuen Leuten, zwischen älterem Jugendlichen und jungem Erwachsenen. Zwischen Zynismus und Emotionalität, zwischen Pragmatismus und Sehnsucht.

Dan Harmons (Rick and Morty) inzwischen zwölf Jahre alte Comedyserie „Community“ hat ihre Spitzenzeiten längst hinter sich. Sie ist nicht wirklich plotlastig und modern, eher ein weniger bekanntes, fröhliches Relikt der Zehner-Jahre und gleichzeitig immer ihrer Zeit voraus gewesen. Wie kommt es, dass ausgerechnet diese Serie, ausgerechnet in 2021 bei mir genau die richtigen Knöpfe drückt?

Am Greendale Community College, dem Setting der Serie ist alles leicht abgefuckt. Nichts funktioniert, es gibt absolut kein Geld und noch weniger Kompetenz. Für die Protagonist:innen hat das vorherige Leben mehr oder weniger abrupt geendet und auf eine unliebsame Art und Weise in diesem CommunityCollege gemündet. Greendale ist für sie ein notwendiges Übel, die gebäudegewordene Dazwischenhaftigkeit. Relatable. Doch vor allem „Communitys“ Unterschiedlichkeit zur Coronalebenswirklichkeit fesselt einen.

Ich bin üblicherweise kein Comedykonsument. Aber gerade wird jeder Tag ein besserer, wenn er eine gewisse Dosis stumpfe Comedy und hörbares, ehrliches Lachen beinhaltet. Der Humor ist meta, intelligent und selbstironisch, lebt von bissigem Sarkasmus, einer riesigen Menge Randomness, budgetsprengenden Konzeptepisoden und einem Overkill aus Wort- und Namenswitzen (im englischen O-Ton gucken!)

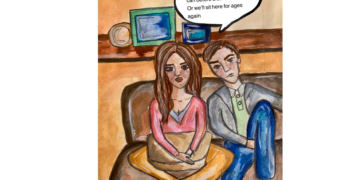

Eine der erfrischendsten Qualitäten für den Corona-Lockdown sind die Umgangsformen in „Community“. Die Serie ist extrem körperlich, hat wenig Schauplätze, aber viele Menschen auf engem Raum. Es herrscht eine konstante sexuelle Grundspannung zwischen den Charakteren, ohne dass diese jemals im Vordergrund stehen würde, es wird getanzt und gefeiert. „Community“ schafft es aber immer noch die Balance zu halten. Die kindlich verspielte Art der Serie im ständigen Konflikt mit den Anforderungen einer erwachsenen Lebensrealität ist der schmale Grad, der einfach Spaß macht.

„Community“ fühlt sich auf eine willkomene Art und Weise „weit weg“ an. Der Alltag in Greendale ist alles in Allem der Alltag von 2009, 2010, et cetera. Die Serie ist außerdem sehr amerikanisch und vollgepackt mit Popkulturreferenzen, von denen ich die Hälfte nicht verstehe. Aber das ist okay! Mein Punkt ist, dass die Serie einfach nicht zu nah am Zahn der Zeit klebt. Ich studiere Politikwissenschaft und bin auch ansonsten die meiste Zeit des Tages mit (schlechten) Nachrichten und Frustration konfrontiert. Die Serie ist zwar nicht unpolitisch, in vielerlei Hinsicht sogar sehr divers und progressiv, aber dennoch kann sie mit ihrem 2021-Kontrastprogramm eine Art Zuflucht sein.

„Community“ ist stark charakterzentriert und man entwickelt eine enge Bindung zu den Räumlichkeiten, zur Schule und eben zu den Charakteren. Durch die ganze Serie ziehen sich deren Unsicherheiten und die persönliche Weiterentwicklung, insbesondere in der Gruppe und als Freund:innen. Die Serie arbeitet – zwar selbstironisch, aber dennoch ehrlich – mit Wohlfühlwerten wie Loyalität, Rückendeckung und Gutherzigkeit, trägt das Wort „Gemeinschaft“ ja sogar im Namen. Dabei wird sie oft so cheesy, dass es mich unter normalen Umständen wortwörtlich zum Kotzen bringen würde. Aber so ein virtueller „Group Hug“ kann gerade eben auch nicht schaden.

„Community“ spielt mit Sinnlosigkeit, das ist Teil seines ganzen selbstironischen Charmes. Mit ihrem „Rick and Morty“-esque‘schem Existentialismus trägt die gesamte Produktion einen Touch Selbstzerstörung und „Leb den Tag als wär es dein Letzter“ in sich.

Ich habe die Serie als Zufluchtsort bezeichnet und trotzdem ist sie das nicht dadurch, dass sie eine realitätsferne Illusion von stumpfen Idealbildern erschafft, sondern dass sie in all ihrer Imperfektion ehrlich und nahbar ist.

Den Reiz von „Community“ mit all seinen Facetten genau festzumachen fällt sehr schwer, vermutlich ist er auch für jede:n ein anderer, aber ein Takeaway ist für mich besonders stark.

„Community“ fordert mich dazu auf, jetzt zu leben, jetzt zu lieben, den motherfucking diem zu carpen und ich fühle mich bereit dafür, aber kann es jetzt gerade nicht. Also schau ich diesen Leuten auf Netflix dabei zu. Das ist auf Dauer natürlich weder gesund, noch erstrebenswert. Aber: Es fühlt sich jetzt gerade gut an.

Von Ben Djawid