An Menschen wie Lea wird sich zeigen, wie gut die Gesellschaft in Deutschland diejenigen auffangen wird, die die aktuelle Wirtschaftskrise hart trifft. Lea heißt eigentlich anders und bezieht BAföG, finanziell wird es durch die Krise immer enger. Kann der Staat sie entlasten?

Erst war da Corona, dann hat Russland im Februar die Ukraine angegriffen. Die soziale Frage im Jahr 2022 fragt nicht, wie komfortabel das eigene Home-Office ausgestattet ist. Diesmal geht es um Haben oder Nichthaben. Laut einer Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes aus dem Mai 2022 lebt ein Drittel aller Studierenden in Armut. Mit der Krise könnten es mehr werden. Die Preise für den täglichen Bedarf steigen nämlich rasant an.

Im Vergleich zum letzten Jahr waren Lebensmittel im Juni knapp 13 Prozent teurer. Die Kosten für Energie stiegen sogar um knapp 40 Prozent.

Für Menschen wie Lea sind das ziemlich schlechte Nachrichten. Lea wohnt in Hamburg, bekommt den BAföG-Höchstsatz und muss sich darauf verlassen können, dass diese 861 Euro für all das reichen, was sie braucht. „Mir ist es wichtig, gute Lebensmittel von dem Geld zu kaufen“, sagt Lea. Seitdem die Lebensmittelpreise angezogen sind, ist das Vergangenheit. „Jetzt gehe ich fast nur noch zum Discounter“, sagt sie. Außerdem möchte sie mehr als nur Essen und Wohnen, will mit ihren Freunden ausgehen und auch mal einen Kaffee trinken. „Dafür reicht das BAföG nicht“, sagt sie.

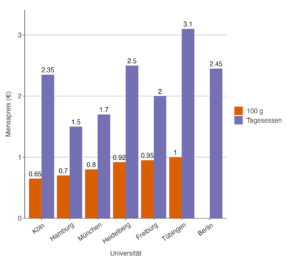

Auch der Universitäts-Kosmos wird teurer. 100 Gramm am Buffet der Mensen kosten seit dem Beginn des Sommersemesters nicht mehr 84 sondern 92 Cent. Ein Aufschlag von rund zehn Prozent.

„Ich nehme jetzt kleinere Portionen“

Das hört sich nach ärgerlichen Cent-Beträgen an. Die höheren Preise bekommt Max aber zu spüren. Er studiert schon länger hier, heißt eigentlich gar nicht Max und bezieht wie Lea den Höchstsatz. „80 Cent haben sich gerade noch gut angefühlt, aber jetzt liegt der Preis so kurz vor einem Euro und das ist schon heftig“, sagt Max.

Heftig wird es, als Max erzählt, welche Konsequenzen er aus den 92 Cent zieht. Ungefähr zweimal die Woche isst er in der Marstall-Mensa zu Mittag. „Ich habe angefangen, kleinere Portionen zu nehmen“, sagt er. „Davon werde ich immer noch satt.“ Doch gleich danach fügt er an: „Dafür, dass ich nur satt bin, ist es schon ziemlich teuer.“

Max’ Konsequenz ist keine Lösung. Wenn die Preise weiter steigen, müsste er hungern. Der Nervenkitzel an der Buffetwaage ist nur für diejenigen ein heiteres Thema, die sich diese Schwankungen leisten können. Für alle anderen heißt es eher: Weniger essen oder gleich gar nicht in den Marstall gehen.

Muss das so sein? Ein guter Zeitpunkt, dort nachzufragen, wo die Preise gemacht werden: beim Studierendenwerk. Antwort: Die Löhne und Gehälter seien höher als früher, die Kosten für Rohstoffe und die Energie ebenfalls. „Die Preisanpassungen waren aus den genannten Gründern schlichtweg unvermeidbar“, schreibt die Geschäftsführung auf Anfrage des ruprecht. Es sei jedoch die erste Preisanpassung nach sechs Jahren. Und das soll auch erst einmal so bleiben. „Weitere Preissteigerungen sind derzeit nicht geplant.“

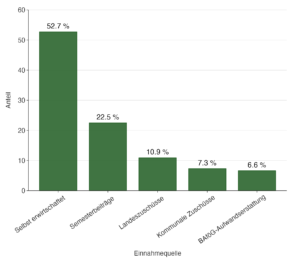

Studierendenwerke erhöhen nicht einfach die Preise, um reich am Hunger der Studierenden zu werden. Sie sind Anstalten öffentlichen Rechts, sollen also eine bestimmte Aufgabe für die Öffentlichkeit erfüllen, die der Staat ihnen vorgibt. Dafür werden sie von Staat und Kommunen gefördert. Die Werke haben die Aufgabe, die Studierenden zu verpflegen, günstigen Wohnraum anzubieten und in sozialen, rechtlichen oder finanziellen Fragen zu beraten. Wirklich verändern kann das Studierendenwerk an der Gesamtsituation also wenig. Irgendetwas musste im Anbetracht der Lage teurer werden.

Zu diesem Schluss kommt auch der Studierendenrat der Universität, der Anfang Mai darüber diskutierte, das Studierendenwerk für die Preiserhöhung zu kritisieren. Ein Antrag der Hochschulgruppe der Linken fand keine Mehrheit.

Doch auch die anderen Anträge, die an das Land appellierten, den Studierenden oder den Werke mehr Geld zu geben, scheitern. Die Studierendenvertretung äußert sich also nicht offiziell zu der Preiserhöhung, weil sie sich darin uneinig ist, wen sie adressieren soll und was sie sagen will. Niklas Jargon aus dem Präsidium des Studierendenrats berichtet: „Der Stura hat sich die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht und das Für und Wider des Antrags intensiv abgewogen.“ Untätig bleiben will der Stura aber nicht.

Das Sozialreferat des Stura prüft, inwiefern mehr Studierende zum Beispiel mit Freitischen gefördert werden und betont dem ruprecht gegenüber, dass die Zeit in der Mensa sozial sehr wichtig sei.

Wirklich handeln könnte das Land, welches die Studierendenwerke bezuschusst, oder die Bundesregierung, die das BAföG reformieren und mehr Geld verteilen könnte. Ende Juni wurde auf Bundesebene eine solche BAföG-Reform beschlossen. Der Grundbedarfssatz steigt zum Wintersemester um 23 Euro auf 450 Euro. Bei der Miete gibt es mit 360 Euro auch bis zu 25 Euro mehr als davor.

Kann die Reform die Krise auffangen? Bei den Basics wird es knapp. Lea zahlt für ihr WG-Zimmer 500 Euro – das ist weit weg von den vorgesehenen 360 Euro und bedeutet, dass sie für ihre Miete den Grundbetrag anbrechen muss. Ihre WG rechnet mit bald deutlich höheren Energiekosten. Die kann Lea kaum stemmen, versucht aber, Geld dafür beiseitezulegen.

„Ich werde schwarz im Café arbeiten (…).“

„Ich kenne niemanden, der nicht neben seinem BAföG noch arbeitet oder von den Eltern unterstützt wird“, sagt sie. Sobald man mit seinen Freund:innen in die Kneipe oder ins Café gehen will, reiche das BAföG nicht mehr. Lea kellnert nebenher, um ihr Einkommen aufzubessern und sich für steigende Energiekosten zu rüsten. Allerdings verliert Lea mit dem Nebenjob wertvolle Zeit für ihre Masterarbeit. Außerdem stößt der Zusatzverdienst an Grenzen, da das BAföG oberhalb von 450 Euro die Leistungen kürzt. Damit sie gut über die Runden kommt, muss Lea über das Erlaubte hinausgehen. „Ich werde schwarz im Café arbeiten, dann tauchen die Beträge im BAföG-Antrag nicht auf“, erzählt sie.

Studierende wie Lea oder Max müssen genau rechnen, wofür das Geld reicht und wofür nicht. Die BAföG-Reform wird sie kaum entlasten. Die wenigen zusätzlichen Euros decken gerade so die Mehrkosten durch die Inflation. „Das wird die armen Menschen richtig hart treffen“, sagt Lea. „Die werden kalt duschen gehen.“

Was müsste sich verändern? Lea schlägt vor, den Adressatenkreis zu vergrößern. Teilweise verdienten Eltern genug, die Tochter oder der Sohn haben kaum Anspruch auf BAföG und trotzdem zahlen die Eltern nicht. So ist es zum Beispiel bei Lea der Fall.

Ein anderes Thema sind die Mieten. „Das ist die größte Hürde“, sagt sie. Die Wohnzuschüsse müssten an die örtlichen Mietpreise angepasst werden. „In kleinen Städten reicht der Höchstsatz vielleicht für die Miete“, sagt Lea. In Hamburg könne man das vergessen.

Die BAföG-Reform der Ampelkoalition, die vollmundig eine Förderung hin zur „Elternunabhängigkeit“ angekündigt hatte, dürfte nur wenigen in Erinnerung bleiben. In einer der größten Krisen der letzten Jahre wird sie Menschen wie Lea und Max nicht helfen.

Gute Hochschulabschlüsse werden weiter vom Einkommen abhängig bleiben. Ein unbeschwertes Leben ebenfalls.

So teuer ist die Mensa an anderen Unis

Wie sich Studierendenwerke finanzieren

...hat sich in seiner Zeit beim ruprecht viel über das Leben in der Stadt geschrieben. Außerdem (oder genau deswegen?) über Studentenverbindungen vor 100 Jahren und heute. Ressortleiter "Heidelberg" von 2020 bis 2022, danach Anzeigenbeauftragter. Parallel dazu absolvierte er die studienbegleitende Journalismusausbildung beim ifp in München. Für ein Jahr Schatzmeister im Verein.