Mehr als je zuvor bestimmen Vergleiche die Hochschuldebatte. Auch das aktuelle CHE-Ranking erhebt den Anspruch, die Qualität von Unis zu messen. Sollten Unis an Rankings teilnehmen?

Rankings und Kennzahlen sind in den vergangenen Jahren zu zentralen Steuerungsinstrumenten von Wissenschaftspolitik und Universitätsleitungen geworden. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Hochschulrankings, etwa des Wissenschaftsrats oder das nach wie vor auf wenig validen Kriterien fußende CHE-Ranking. Kennzahlen erwecken dabei den Eindruck von rationaler Nachprüfbarkeit, sie können freilich je nach Parameter unterschiedlich interpretiert und instrumentalisiert werden. Vor allem folgen sowohl Kennzahlen als auch Rankings der inhärenten Logik „Je mehr, desto besser“. Sie können ein Instrument sein, um den „Ist-Zustand“ zu erfassen und sich über Tendenzen zu orientieren. Allerdings ist sehr genau auf eine fachnahe Erhebung und Würdigung qualitativer Kriterien zu achten. Als alleiniges oder letztlich ausschlaggebendes Steuerungsinstrument der universitären Fächer eignen sich Rankings oder Kennzahlen nicht.

These 1: Rankings einer privaten Stiftung stellen die Unabhängigkeit der Unis in Frage.

Die Freiheit von Forschung und Lehre gehört zu den bedeutendsten Errungenschaften des deutschen Wissenschaftssystems und ist nicht zuletzt ein Grundpfeiler der Demokratie. Bildung ist eben keine „Ware“ und Studierende sind keine „Kunden“, obwohl Universitäten und Gesellschaft in einem engen Austauschverhältnis stehen. Private Stiftungen verfolgen oftmals kommerzielle Ziele, die nicht mit dem Bildungsauftrag der Universitäten und kritischer Forschung als Teil der öffentlichen Meinungsbildung kongruent sind. Trotzdem lässt sich an den Universitäten in Lehre, Forschung und Publikationsverhalten ein Anpassungsverhalten an die Kriterien der Rankings feststellen. Gerade in der Kombination einer wachsenden Bedeutung von Rankings und Kennzahlenlogik sowie dem Drängen von privaten bzw. kommerziellen Anbietern in die Bildungspolitik ist diese Entwicklung problematisch. Wie viel Einfluss wollen wir privaten Stiftungen auf das Wissenschaftssystem zugestehen?

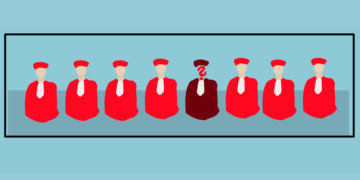

These 2: Das Ranking konstruiert und reproduziert Qualitätsunterschiede.

Dem Prinzip Ranking ist inhärent, dass die gewählten Kriterien Hierarchien kreieren. Wenn sie – wie im CHE-Ranking – nur drei Ranggruppen abbilden, ist das Ergebnis zwangsläufig holzschnittartig, ohne dass die dahinterliegenden methodischen Verfahren der Datenerhebung nachprüfbar sind, da Datensätze nicht veröffentlicht werden. In der Regel wird auf messbare, also quantitativ fassbare Kriterien zurückgegriffen, wie zum Beispiel die Höhe von eingeworbenen Drittmitteln, deren Verhältnis zur Qualität von Forschung nur mittelbar ist und nicht kritisch reflektiert wird. Insofern können durch ein Ranking „Qualitätsunterschiede“ konstruiert werden. Wenn diese Kriterien von den Universitäten und der Wissenschaftscommunity als Parameter übernommen werden, führt das zu einem Anpassungsverhalten und dadurch in der Tat zu einer Reproduktion von „Qualitätsunterschieden“.

These 3: Rankings sind für den Wettbewerb unverzichtbar.

Es ist eine lange Tradition des wissenschaftlichen Diskurses, die eigenen Ergebnisse der Kritik zu stellen. Das führte zur Gründung der Akademien der Wissenschaften im 17. Jahrhundert, die eine Einigung auf fachinterne Standards förderten. Insbesondere bei den Geisteswissenschaften entwickelte sich eine scharfe Kritikkultur, durchaus getragen von Konkurrenz und Wettbewerb. Auf diesen Mechanismen basieren letztlich die Rankings, doch funktionieren sie jetzt entkoppelt von der kritischen Verhandlung der Forschungsergebnisse in der Fachcommunity. Hauptakteure sind nicht mehr die Wissenschaftler, sondern die Universitäten, die den Wettkampf auf der Basis von Kennzahlen gleichsam in „verschiedenen Ligen“ austragen. Schwierig wird es für die Wissenschaftskultur und -standards der einzelnen Fächer, wenn dieser Wettkampf den kritischen Fächerdiskurs überlagert oder marginalisiert.