Dieser Artikel erscheint im Rahmen unser Corona-Onlineausgabe.

So haben sich viele ihr Auslandssemester in Paris nicht vorgestellt. Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich Mitte Januar bei der Abreise aus Deutschland etwas gleichmütig, aber auch verängstigt über den Ausbruch des Virus sprach. Und doch – wie wahrscheinlich jeder reisefreudige Mensch – mit einer gesunden Portion Vorfreude darüber, dass wir hoffentlich trotzdem dreieinhalb wunderbare Monate erleben würden. Schließlich soll das Auslandssemester die beste Zeit des Studiums sein.

Seit Anfang März haben nun aber immer mehr Studierende spontan den Hörsaal verlassen. Nicht etwa, weil sie sich eine selbstauferlegte Pause genehmigen wollten, sondern weil sie sich dazu genötigt gefühlt haben. Einige erhielten E-Mails der Universitäten aus ihren Heimatländern, in denen sie dazu aufgefordert wurden, innerhalb von 24 Stunden Frankreich zu verlassen. Dies nicht zu tun würde Konsequenzen wie etwa die Nichtanerkennung von Credit-Points, den Entzug von Stipendien oder auch ein EndeAnsprüchen auf Krankenversicherungsleistungen mit sich ziehen. Zulässigkeiten und Verhältnismäßigkeiten zu hinterfragen kam für viele nicht in Betracht. Vor allem in einer Krisensituation wie jetzt.

Nun erschienen auf den Laptopbildschirmen aktuelle Statistiken zu den Covid-19 Fällen im eigenen Heimatland, gefolgt von den nächsten Flugverbindungen dorthin. Spätestens mit der Verkündung Emmanuel Macrons am Abend des 12. März zur Schließung von sämtlichen Schulen und Universitäten zum 16. März stand die Entscheidung vieler Studierenderbezüglich ihrer Heimkehr fest. Wie zu erwarten, musste ich mich dementsprechend auch mit der Frage des Gehens oder Bleibens auseinandersetzen. Der Gedanke daran, jetzt, in diesem Moment, zu packen, nebenbei nach dem nächstbesten Flug zu suchen und sich gerade in dieser besonderen Zeit – in der viele zurück in ihre Heimatländer fliegen und ihre Stresshormone sowie jegliche Bakterien und Viren verteilen – am zweitgrößten Flughäfen Europas aufzuhalten, hat mir jedoch die Sehnsucht nach der Heimat genommen. An unserem ersten Abend in Paris haben meine Kommilitonin und ich schon Pläne für unseren letzten Abend gemacht und wie wir den Kreis schließen würden. Gerne wäre ich im Anschluss daran gemeinsam wieder nach Deutschland zurückgekehrt.

Seit der Anreise in Paris sind für viele, so wie auch für mich, schon zwei Monate vergangen, die noch in Normalität genossen werden konnten. Jetzt aber wurde die allseits befürchtete Ausgangsperre noch realistischer. Mich umfing ein Gefühl der Ironie: in einer Zeit, in der so viele Reisen und das Fliegen so günstig sind, droht der Menschheit die wohl gemeinschaftlichste und einsamste Zeit zugleich.

In Deutschland war gerade die Zeit des Karnevals vergangen und viele nutzten diese Zeit auch, um in den Skiurlaub zu fahren. Die Pandemie schien so weit entfernt von der subjektiven Realität und das Leben musste eben weitergehen. Für das Leben eines Parisers bedeutet dies natürlich einen wesentlichen Bestandteil seiner Angewohnheiten aufzugeben. Wer in Paris zu viel Zeit in geschlossenen Räumen verbringt, hat – wie Karl Lagerfeld wohl in Anlehnung zu seiner legendären Jogginghosen-Hyperbel sagen würde – die Kontrolle über sein Leben verloren.

Als die Streiks zur Rentenreform im Januar und Februar die öffentlichen Verkehrsmittel zum Stillstand gebracht haben, wurden viele Universitäten in Paris schon dazu gedrängt, den Großteil ihrer Veranstaltungen online zu gestalten. Somit sollte die Corona-Krise nicht der Treiber des digitalen Wandels meiner Auslandsuniversität sein.

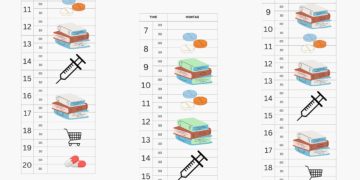

Jene Studierende, die in ihre Heimatländer zurückgekehrt sind, wurden jedoch wegen der Zeitunterschiede um ihre Nächte gebracht, um an den online Vorlesungen teilnehmen zu können. Für mich bedeutete dies im Gegensatz, dass ich mir täglich eine Stunde des Pendelns ersparen konnte und mich wie viele andere nun im Homeoffice arbeitende Angestellte, der zusätzlichen Zeit am Morgen erfreuen konnte.

Egal wo auf der Welt man sich auch befindet – ich denke, dass der Alltag zu Hause häufig in etwa der gleiche ist. Der Mensch kann ohne die Errungenschaften der ersten Welt auch nicht viel mehr tun als zu schlafen, zu essen und die restliche Zeit das Beste aus sich selbst machen. Ich konnte täglich hören, wie sich meine Nachbarn im Hinterhof über Beschäftigungen dieser Couleur unterhalten, darüber lachten, dass bald mehr als ein Monat der Ausgangssperre vergangen sei und sich dabei Glück wünschten, noch gutes Obst und Gemüse im Supermarkt zu ergattern. Dies waren meine sozialen Kontakte, die ich ohne digitale Hilfe erfuhr, während ich alltäglich an meinen Essays für die Hochschule saß und gelegentlich von Videoanrufen aus meinem absurden Winterschlaf-Arbeitsmodus geholt wurde.

Von Janet Truong