„Hoffentlich gehen Facebook, Instagram und Whatsapp nie wieder an“, schreibt Jan Böhmermann am 4. Oktober auf Twitter. Zu dem Zeitpunkt sind die Plattformen auf der ganzen Welt ausgefallen. „Ist das schon Digital-Detoxing?“, fragt ein Nutzer. Gute Frage. Oder ist das für die Meisten schon kalter Entzug? Wenn Whatsapp nicht funktioniert, schreibt man eine SMS, Facebook vermisst sowieso niemand. Aber Instragam? Warum reagieren an diesem 4. Oktober viele der Nutzer:innen dennoch erleichtert darauf, ins echte Leben zurückgezwungen zu werden?

Vielleicht waren wir erleichtert, weil ein großer Druck von uns abgefallen ist. Wir mussten nicht mehr Bilder mit Freund:innen teilen, um das zu machen, was die Generation Instagram „kontakthalten“ nennt. Sich an der Oberfläche treiben lassen, weil es am einfachsten ist. Was, wenn die Vernetzung – der eigentliche Sinn von Social Media – nicht funktioniert und alle nur passiv vor sich hindümpeln? Was hält uns dort?

Die „Generation Gram“ kann sich nicht entscheiden, vielleicht will sie es auch gar nicht. Aber bevor sie sich gegen etwas entscheidet, will sie auf jeden Fall dabei sein. Vielleicht passiert ja doch noch etwas Wichtiges? Also wischt sie die Stories ihrer Freund:innen routiniert weg. Das Ziel: sehen, was die Bekannten gerade machen. Das wahre Ziel: alle „Neuigkeiten” abhaken, wie auf einer To-Do-Liste. Aber es gibt ständig neue Stories, zu schnell kommt die Info „Du bist auf dem neuesten Stand”. Darum öffnet die Generation Instagram ihre Lieblingsapp nach zehn Minuten ein weiteres Mal. Und ein weiteres Mal. Und ein weiteres Mal. Und…

hoffentlich gehen facebook, instagram und whatsapp nie wieder an

— Jan Böhmermann

(@janboehm) October 4, 2021

Und das echte Leben? Mit dem Beginn des neuen Semesters kehrt der vollgestopfte Alltag zurück: Vorlesungen, Mensa-Dates, Untere und Hochschulgruppe – es ist rätselhaft, woher da die 53 Minuten kommen, die die durchschnittlichen Nutzer:innen täglich auf Instagram verbringen.

Die meisten wissen, welche Nebenwirkungen der Konsum von Instagram mit sich bringen kann. Zu verlockend ist jedoch der scheinbare Nutzen. Zu verlockend die anspruchslose, portionierte Unterhaltung nach einem Tag voller Vorlesungen und Lektüren. Nicht denken, nur wischen. Konsumieren? Ja, das geben wir zu. Uns selbst als Abhängige bezeichnen? So weit würden wir dann doch nicht gehen.

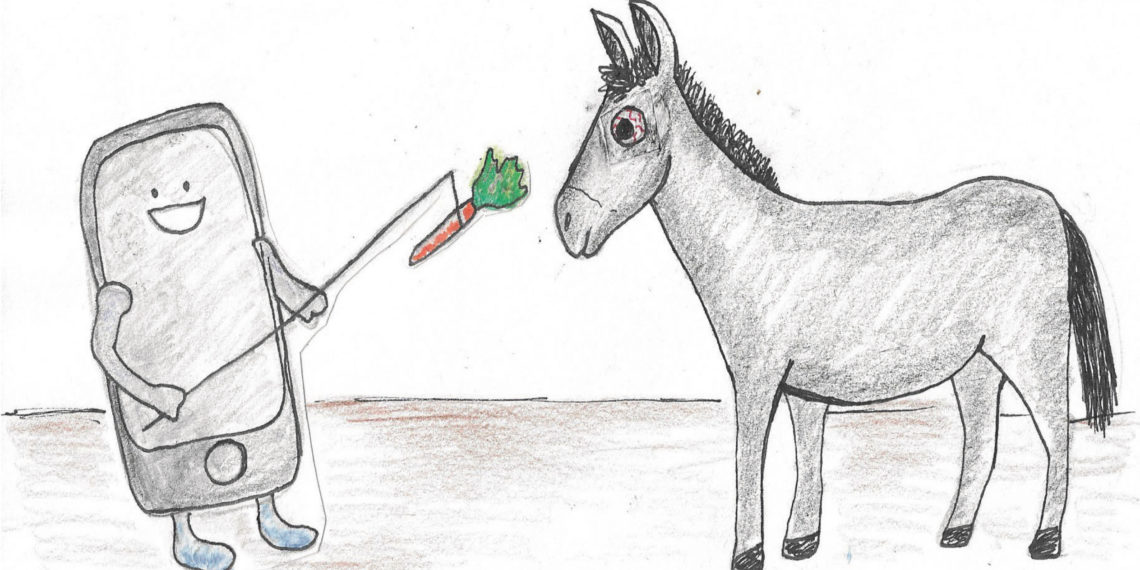

Instagram soll seine Generation süchtig machen, mehr Nutzungszeit bedeutet mehr Werbung und somit mehr Geld. Wir alle überhäufen uns gegenseitig mit Posts, damit die digitale Stimulierung kein Ende finden kann. Algorithmen sorgen dafür, dass sich immer neue Profile finden, die unseren Interessen entsprechen. Dazu kommen Likes, Reposts, ewiges Refreshen. Die Mechanismen sind simpel, aber effektiv.

Gebannt von ihrer Wirkung wischen wir einfach weiter (53 Minuten – Zwinkeremoji). Ohne die passiven Scroller:innen gäbe es die Geldversessenen und Selbstdarsteller:innen gar nicht. Wir übersehen, dass Instagram eben keine Plattform mehr für Freunde ist, sondern ein Geschäft. Wie viele Freund:innen haben Influencer:innen in der Realität eigentlich?

Wir füllen unseren Feed mit Profilen von Menschen, deren Lifestyle wir anstreben. Wir rechtfertigen das mit der Suche nach Inspiration. Zumindest bis uns bewusst wird, dass wir vielleicht doch von den Nebenwirkungen betroffen sind. Wir zweifeln, weil alle schöner, ästhetischer und erfolgreicher sind als wir. Wir haben schon seit Monaten kein Buch mehr in der Hand gehabt und auf der Gitarre liegt schon eine Staubschicht. Uns ist klar, dass wir die letzten zwei Urlaube im WG-Zimmer und nicht am Mittelmeer waren. Wir haben bemerkt, dass das Dauerfeuer des Feeds unsere Psyche doch stärker belastet.

Wir wollen konsequent sein, zwingen uns zu einem „digital detox“. Wir pausieren, vielleicht ein oder zwei Wochen. In dieser Zeit melden wir uns ab, löschen die App von unserem Handy und ertappen uns, wie wir uns hin und wieder über den Browser einloggen – als Belohnung. Das Passwort haben wir ganz nebenbei auswendig gelernt, schneller als die Geburtstage unserer Freund:innen. Langsam spüren wir, wie groß der Drang ist, unseren Feed zu checken. Und irgendwann kehren wir ganz zurück, weil wir „Heimweh” haben.

Die Sozialen Medien sind kaputt und das wissen wir auch alle. Wir haben es selbst in der Hand zu verhindern, dass sie uns kaputtmachen. In der Realität haben wir gelernt, dass wir beenden sollten, was uns schadet. Aber das gilt natürlich nur für die Realität.

Von Thomas Degkwitz und Mona Gnan

...hat sich in seiner Zeit beim ruprecht viel über das Leben in der Stadt geschrieben. Außerdem (oder genau deswegen?) über Studentenverbindungen vor 100 Jahren und heute. Ressortleiter "Heidelberg" von 2020 bis 2022, danach Anzeigenbeauftragter. Parallel dazu absolvierte er die studienbegleitende Journalismusausbildung beim ifp in München. Für ein Jahr Schatzmeister im Verein.

...studiert Germanistik im Kulturvergleich und Geschichte. Sie schreibt seit 2021 für den ruprecht. Mona berichtet gerne über Kultur, die Welt und alle möglichen Diskurse. Eigentlich über alles, was die Gesellschaft gerade bewegt - oder bewegen sollte.