Zu Tierversuchen sollte es Alternativen geben – da sind sich Wissenschaftler:innen und Tierschützer:innen einig. Alles andere ist umstritten. Es gibt schon einige Alternativen, wie systematische Beobachtungen von Patient:innen, Messungen in der belebten Natur, das Arbeiten an Zellkulturen oder Computersimulationen. Eines dieser Konzepte ist „organ-on-a-chip“, bei dem ein künstliches Organ mit einem 3D-Drucker aus Zellen gedruckt wird. Dabei werden die Mechanismen eines Organs oder Organsystems simuliert. Das Problem bei dieser Alternative: Man isoliert ein Organ aus dem komplexen Zusammenspiel der Körperprozesse.

Die Fortführung dessen wäre „human-on-a-chip“, bei dem diese isolierten Organe verbunden werden. Diese Möglichkeit liegt aber noch in der Zukunft, und daher sind heute Tierexperimente nötig, wenn es um organübergreifende Zusammenhänge mit einem intakten Organismus geht. Das gilt etwa für das komplexe Nervensystem, das man nicht bloß mit isolierten Organen erforschen kann. Alternative Versuche sind oft nur möglich, um die kurzzeitigen Effekte zu sehen. Für die Langzeitfolgen wie Organschädigung oder Schwächung des Immunsystems sind Tierversuche essentiell.

Beide Seiten möchten Tierversuche reduzieren

Rainer Nobiling, Tierschutzbeauftragter der Universität Heidelberg, sagt, die Wissenschaftler:innen müssten eine für ihre Hypothesenbildung oder Falsifizierung der Fragestellung angemessene Methode benutzen. Dabei könne man nicht beliebig zwischen Tierexperiment und Alternative wählen. Tierversuche würden nur dann erlaubt, wenn die wissenschaftliche Notwendigkeit des Experiments festgestellt werden könne und keine Alternative möglich sei. Auch dann werden sie nur unter strengen Auflagen durchgeführt. Ziel sei es, das Tierleid zu minimieren und das Tierwohl zu verbessern. Das Prinzip dabei sind die drei Rs: „Replace, Reduce, Refine“. Das bedeutet, Tiere werden durch Computermodelle, zellenbasierte Systeme oder weniger entwickelte Spezies ersetzt. Dabei sollen so wenig Tiere verwendet werden wie möglich, um das Testziel zu erreichen. Ihr Schmerz und Stress soll dabei vermindert beziehungsweise vermieden und deren Wohlbefinden durch gute Haltung verbessert werden.

Dazu gibt es die Verordnung zum Schutz von Tieren, die in der Wissenschaft verwendet werden: die Tierschutz-Versuchstierverordnung. Die Tierschutzorganisation PETA argumentiert allerdings, dass die Ergebnisse aus Tierversuchen fast nicht reproduzierbar seien. Man könne sie kaum auf den Menschen übertragen, was zu einer eine extremen Verschwendung von Ressourcen wie Zeit und finanziellen Mitteln, aber auch von Tierleben führe. Zudem würde so die Entwicklung neuer, wirksamer Therapieansätze verzögert. Überhaupt seien Tierversuche nur möglich durch den „Speziezismus“, also Diskriminierung aufgrund der Spezies.

So wenige Tiere verwenden wie möglich

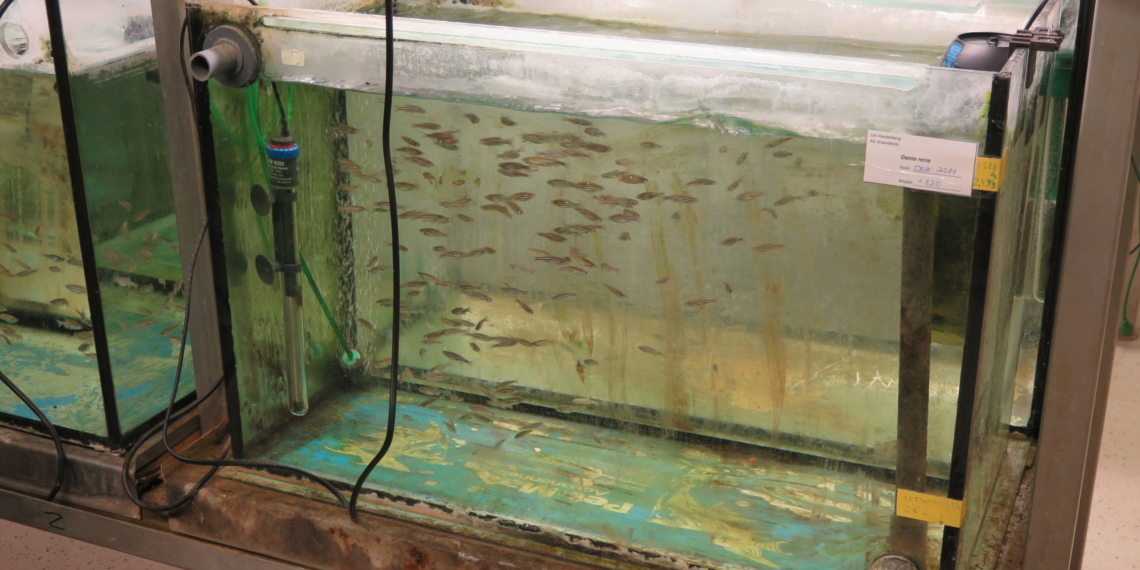

Dabei können Tierversuche nicht nur dem Menschen dienen, sondern auch dem Umwelt- und Naturschutz. So etwa die Arbeit von Thomas Braunbeck. Der Experte für aquatische Toxikologie erforscht die Wirkung von Umweltschadstoffen auf Organismen im Wasser. Er möchte damit zum Schutz der Umwelt von Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen beitragen, und damit auch zur Erhaltung der Umwelt des Menschen.

Auch in der Wissenschaft ist der Wunsch verbreitet, Tierversuche zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Laut Braunbeck liegen dem aber nicht nur wissenschaftliche Argumente zugrunde, sondern gerade auch politische Vorgaben. Vor allem in der EU sei man zunehmend der Meinung, dass die Mehrheit der Bevölkerung zumindest eine Reduktion von Tierversuchen wünscht, und schaffe daher nach und nach politische Rahmenbedingungen für Alternativen.

Grundsätzlich haben Tierschützer:innen und Wissenschaftler:innen also dasselbe Ziel: den Ausstieg aus Tierexperimenten. Für die Entwicklung von Medikamenten, medizinischen Techniken und die biologische Forschung sind Tierversuche bis auf Weiteres jedoch unverzichtbar.