Klaus von Beyme schreibt seine Memoiren. Der Politikwissenschaftler blickt zurück auf turbulente Zeiten in Heidelberg.

Klaus von Beyme, 79, gehört zu den bedeutendsten Politikwissenschaftlern der Welt. In Tübingen und Heidelberg lehrte er vor allem Politische Theorie und Vergleichende Politikwissenschaft; zahlreiche seiner Veröffentlichungen sind Standardwerke. Nun hat er seine Memoiren vorgelegt, die zwar noch nicht veröffentlicht, im Universitätsarchiv aber jedermann zugänglich sind. Der Direktor prägte von Beyme das Institut für Politische Wissenschaft bis zu seiner Emeritierung 1999 wie kein anderer. Davon, dass das unbenannte Institut einmal seinen Namen tragen soll, will er aber noch nie etwas gehört haben.

So liest man es jedenfalls in seinen Memoiren, die der Politikwissenschaftler nun aufgeschrieben hat. Seine Erinnerungen geben nicht nur Zeugnis von einem Gelehrtenleben in der Bundesrepublik, sondern auch von den vielen Konflikten im Leben des gebürtigen Schlesiers. Er lag nicht nur mit linken Studenten im Clinch und mit den Geheimdiensten aller möglichen Länder, sondern vermutlich auch mit den eigenen Kindern und gelegentlich mit Kollegen, einmal gar mit den Gründern der Jüdischen Hochschule. Universitätsbibliothek und Stadthalle hätte er nach eigenem Bekunden einst am liebsten in die Luft gesprengt. Nächstes Jahr wird er achtzig.

Herr von Beyme, gibt es einen Gegner, den Sie sich noch aufgehoben haben?

Ich glaube nicht, weil Altersmilde eigentlich dazu führt, dass man weniger polemisch wird.

Man beginnt offenbar auch, sich zu erinnern. Was versprechen Sie sich davon, nun Ihre Memoiren vorzulegen?

Das ist eine gute Frage, die ich vielleicht noch gar nicht hinreichend reflektiert habe. Zunächst wollte ich mir selbst Klarheit verschaffen, was mein Leben in den verschiedenen Epochen bestimmt hat. Eine Veröffentlichung meiner Memoiren hatte ich eigentlich weniger im Sinn. Aus Versehen hat meine Assistentin das dem Verlag gemailt, als sie ein anderes Manuskript schicken sollte. Der hat Interesse gezeigt und wird es vielleicht veröffentlichen.

Nach Heidelberg sind Sie 1954 gekommen, als sie eine Buchhändlerlehre hinter sich hatten. Weshalb das kleine, beschauliche Heidelberg?

Meine erste Intention war, nicht nach Göttingen zu gehen, wo die ganze Klasse hinging. Zweitens: Romantische Vorstellungen von Heidelberg. Und drittens: Sehr viele Onkels hatten hier studiert und haben kräftig gedrückt, dass ich in Corps eintrete, in denen sie gewesen sind. Sie waren bitter enttäuscht, dass ich das nicht wollte.

Als Sie hier angefangen haben, gab es das Fach Politikwissenschaft noch nicht. Stattdessen studierten Sie Jura, Geschichte und Soziologie – und sind gleich in Ihrem ersten Semester zum großen Alfred Weber gegangen…

Weber fragte mich: „Welches Semester?“ – „Erstes.“ – „Hinaus!“ – Und ich war schon in der Tür, da sagte er: „Was haben Sie bisher gemacht?“ – Ich sagte: „Eine Verlagsbuchhändlerlehre.“ – „Das ist etwas anderes. Setzen Sie sich wieder.“ Und dann hielt er mir einen fünfminütigen Vortrag darüber, dass die deutsche Jugend nichts mehr tauge, weil sie keinen Sinn fürs Erwerbsleben habe. Mich aber würde er nun probeweise in sein Seminar aufnehmen.

Sie schreiben in Ihren Memoiren, dass Sie zwar Wein nicht sonderlich interessiert hat, Sie sich aber schnell der Hochschulpolitik gewidmet haben. Hatten Sie ein langweiliges Studentenleben?

Überhaupt nicht. Wein habe ich nicht etwa nicht goutiert, ich konnte ihn einfach nicht bezahlen. Ich lebte außerordentlich kärglich, obwohl ich immerhin ein Ebert-Stipendium bekam.

Wie sah sonst ihr Studentenleben aus, fernab von Hörsälen und Seminaren?

Ungeheuer busy. Ich kann mich nicht rühmen, dass ich sehr viele andere Dinge außerhalb der Universität getrieben hätte, insbesondere keinen Sport. Ich habe Fächer gemacht, die ich eigentlich nicht unbedingt brauchte, die mich aber interessierten, vor allen Dingen Kunstgeschichte. Da habe ich fast mehr gemacht als in meinen ordentlichen Prüfungsfächern.

Wie stand es um die Frauen?

Es ging ja ziemlich schnell, dass ich eine Frau fand, und die habe ich heute noch. Im Studentinnenheim, wo ich auf eine Freundin wartete, kamen zwei Damen im Dunkeln die Treppe rauf. Die beiden Damen schimpften: „Das ist ja unerhört, dass der Heidelberger Kreis uns nicht eingeladen hat.“ Daraufhin sagte ich im Dunkeln: „Dann lade ich Sie hiermit ein.“ – „Huch!“, kam es von den Mädchen. Als ich sie im Licht sah, merkte ich: Ich hatte keinen Fehler gemacht, es waren sehr hübsche Damen. Die eine ging darauf mit, als ich sie einlud. Die andere nicht. Ich musste mich am nächsten Tag nochmal bemühen, um diese zu treffen. Seither leben wir zusammen.

Zusammen mit Maja von Oertzen wollten Sie 1959 zu einem Studentenaustausch nach Moskau. Als nur Sie

angenommen wurden, hat Maja gedroht, Sie brauchten sich nicht mehr blicken lassen, sollten Sie alleine gehen…

Na ja, sie hat damit gedroht, ich weiß nicht, ob sie es gemacht hätte. Ich hab ihr ja immer freundliche Briefe geschrieben und Gedichte gemacht. Aber in der Tat war es für sie hart, denn sie hatte das Ganze angeleiert. Nachdem ich angenommen war, Maja aber nicht, habe ich an Nina Chruschtschowa geschrieben, die Frau des Sowjetchefs. Ich wurde vom Hochschulministerium einbestellt und angebrüllt. Wie ich dazu käme, nicht den Instanzenweg einzuhalten. Frau Chruschtschowa kümmere sich um diese Sachen nicht. Sie hatte sich aber gekümmert und – offenbar auch geantwortet: Positiv bescheiden! Aber Bürokraten, die sich übergangen fühlen, sind beleidigt und verzögern dann. Ich hatte Glück, dass ein hoher Beamter des Auswärtigen Amtes sich auf einem Treffen an mich wandte: Seine Mutter liege im Sterben und das benötigte Medikament gebe es nur in der Bundesrepublik. Da sagte ich: kein Problem – ein Visum für meine Frau, und ihre Mutter ist in fünf Tagen gerettet. Und so kam es dann auch.

Es ist nicht ihr einziger Aufenthalt in Russland geblieben. Sie sind vielfach in den Osten gereist, so oft, dass sowohl westliche als auch sowjetische Geheimdienste Sie beobachteten. In Prag haben Sie 1956 Ulrike Meinhof getroffen.

Ein nettes Mädel, mit der man gut diskutieren konnte. Aber dass sie so links war, war damals noch nicht erkennbar. Wir waren ja alle ein bisschen links, die sich dort versammelt haben.

Mit den Linken und „so“ Linken sind Sie als Professor in Tübingen in Konflikt gekommen. Ihr Institut wurde als erstes besetzt, Sie selbst während der Vorlesungen mit Eiern und Tomaten beworfen. Hat Sie jemals eine direkt getroffen oder konnten Sie immer ausweichen?

Das war ein Sportereignis. Nur eine einzige hat mich getroffen. Meine Frau hat die Jacke in die Wäscherei gebracht. Und die Wäscherin sagte: „Sie sind so eine nette Frau. Was die Studenten Ihrem Mann antun, kann ich nicht verstehen.“

Trotz der Angriffe haben Sie kein „Ratzinger-Erlebnis“ gehabt. Der spätere Papst, anfangs eher liberal, hat 1968 geglaubt, es öffneten sich die Pforten der Hölle.

Ratzinger hat Tübingen relativ früh verlassen. Den eigentlichen Konflikt hatte ich mit einem wirklichen Liberalen, nämlich Hans Küng. Der war dafür, dass man mitbestimmt im Vatikan, aber bitte nicht bei ihm im Institut.

Der Konflikt von Beymes mit den 68er-Studenten ist ein Kapitel für sich. Obwohl er im Gegensatz zu vielen konservativen Kollegen für Mitbestimmung und Reformen eingetreten ist, hat man ihn mit Streiks und Hörsaalbestzungen nicht verschont. Gegen seine Berufung nach Heidelberg 1973 wurden Flugblätter verteilt.

Wieviel von den Protesten gegen Ihre Person war denn eigentlich berechtigt?

Das müssen andere sagen. Ich habe eine späte Genugtuung gehabt, als einer der Oberschreihälse, Wolf Schluchter, inzwischen Ökologie-Professor in Cottbus, mir später sagte: „Sie sind einer der zwei Leute, von denen ich was gelernt habe in der Uni.“ – Ich sagte: „Das hätten Sie mir damals mal erklären sollen, da war ich für Sie der letzte scheißliberale Heuler!“

Wenn Sie von Heidelberg in turbulenten Zeiten sprechen, wundert man sich heute. Heidelberg ist ein ziemlich verschlafenes Nest.

Genau genommen waren die turbulenten Zeiten natürlich nur die Zeit der Studentenrevolte. Danach war es aber nicht etwa ruhig – es gibt ja auch eine Unruhe, die geistig ist. Und da war Heidelberg immer ziemlich gut.

Noch immer?

Auch heute noch. Sonst wären wir ja nicht in den jeweiligen Umfragen so hoch eingeschätzt. Wir müssen uns nicht verstecken.

Klaus von Beyme ist ein großer Geschichtenerzähler, auch seine Vorlesungen sind von Anekdoten gespickt. Zum Ende des Gesprächs verlangen wir von ihm knappe Antworten auf kurze Fragen.

Herr von Beyme, was bedeutet Ihnen Angela Merkel?

(überlegt lange) Ich bin in einer anderen Partei. Aber wenn ich die möglichen Alternativen in der Union sehe, finde ich sie relativ befriedigend, da sie befriedet. Allerdings auf wenig innovative Art.

Was bedeutet Ihnen die Marstallstraße 6?

Das alte Institut? Ist mir außerordentlich nahe, und ich trauere ihm heute noch nach…

… und das „von“ in Ihrem Namen?

Nichts Besonderes.

… die SPD?

In der Typologie, die die Zeit aufgestellt hat, bin ich wahrscheinlich eher ein Intellekt-Sozi, identifiziere mich also nicht emotional total damit. Das hat den Riesenvorteil, dass ich nicht bei jeder Sache, die mir nicht passt, sofort aussteige und nicht mehr mitmache, wie etwa mein verstorbener Kollege Hennis.

… Maja von Oertzen?

Maja von Oertzen ist meine Frau – und das ist gut so.

Herr von Beyme, nächstes Jahr werden Sie achtzig. Wie alt möchten Sie werden?

Nicht sehr alt. Hoffentlich gelingt es mir. Die Achtzig will ich schon noch erleben, weil in Heidelberg der Durchschnitt der Männer achtzig wird – und ich bin nicht gerne unter dem Durchschnitt. Aber ich muss nicht sehr lange über das Durchschnittsalter hinaus leben.

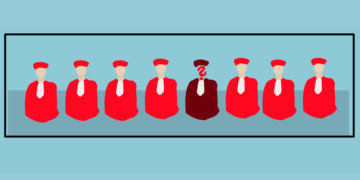

Eine letzte Frage: Das Heidelberger Institut für Politische Wissenschaft trägt noch keinen Namen. Wie bewerten Sie das Gerücht, dass es Ihren Namen tragen wird?

Meinen? Habe ich noch nie gehört. Finde ich auch nicht richtig. Verdient hätte diese Ehre der Gründer Carl Joachim Friedrich.

von Michael Graupner, Kai Gräf